イスラエルといえばエルサレム観光!ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の聖地とは?【旧市街編】

こんにちは、a-box-of-chocolateです。ブログを始めて一年以上経ちますが、いまだに一度も書いたことがなかったテーマ「エルサレム」。イスラエルで一番有名な都市ですし、イスラエル政府的には首都でもあります。私も何度か行ったこともありますし、観光名所も回りましたが、これまで記事にできずにいました。というのも、「歴史的・宗教的背景がややこしすぎる」街なのです…。

「聖地・エルサレム」と世間一般で言われるのですが、その有難みも大切さも、いまひとつピンとこない、ただの駐在員の私。しかし、テルアビブとは全く違う街並みと魅力が詰まった都市であることには間違いありません!

そんな私ですが、宗教敵背景や歴史もようやく少しわかってきましたので、ついに!エルサレムの超有名観光スポットについてご紹介したいと思います。

ちなみに、イスラエルに来てから”I want to go to エルサレム”と言っても通じません。英語名は”Jerusalem (ジェルサレム)”, ヘブライ語では”יְרוּשָׁלַיִם “(イェルシャライム)と呼びます。

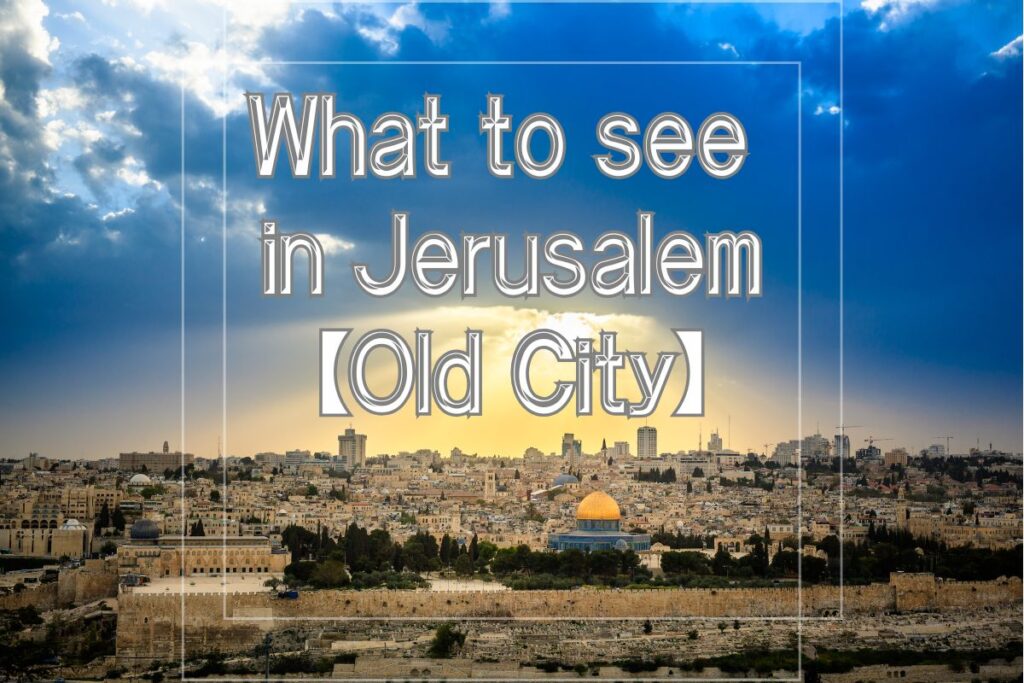

↑「オリーブ山」から見下ろしたエルサレム旧市街。

【宗教が交錯する街】ユダヤ教、キリスト教、イスラム教にとっての「聖地・エルサレム」とは?

エルサレムは、世界中から巡礼者や観光客が訪れる歴史的な都市です。この街は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地としての重要性を持ち、独特の文化と宗教的な遺産が溶け合い。様々な宗教的背景を持つ人が共存しています。

私は宗教に疎すぎて、この三つの宗教の背景を何度聞いても「??」となってしまうので、簡単にまとめます。

ユダヤ、キリスト、イスラム教。この三つの宗教、出所は一緒!?預言者”アブラハム”って誰?

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は「アブラハムの宗教」と呼ばれ、共通の出所としてアブラハム(アブラム)を祖とする一神教的な伝統を持っています。「アブラハムの子孫」とは、聖書に登場する族長アブラハムの血統に連なる人々を指します。

ざっとまとめると、

1. ユダヤ人・・・アブラハムの次男・イサク(アブラハムの正妻・サラの子ども)、その息子ヤコブを通じて続く血統。12部族に分かれ、ユダヤ人の祖先とされます。

2. アラブ人(特にイスラム教徒の一部)・・・アブラハムの長男・イシュマエル(サラの召使いであるハガラというエジプト人が生んだ子ども)は、イスラム教の伝承において多くのアラブ民族の祖とされます。ムハンマドもイシュマエルの子孫とされることが多いです。

3. キリスト教徒(信仰的な意味で)…旧約聖書は、人類の救い主であるキリストが、アブラハムの子孫、さらにダビデの子孫から生まれると預言しています。そして新約聖書では、パウロが「アブラハムの信仰に倣う者もまたその子孫である」と説いており、血縁に限らず信仰によってアブラハムの子孫となるという解釈があります。

つまり、各教徒の始祖の父親(アブラハム)が一緒で、それぞれ分家として栄えていった、という流れがあります。

- ユダヤ教:イサク → ヤコブ → イスラエル民族

- イスラム教:イシュマエル → アラブ人

- キリスト教:信仰によって霊的にアブラハムの子孫

余談ですが「アブラハムに~は~七人の子~♪」というお遊戯曲、子どもの頃に歌って踊った記憶がありますが…あの歌は「アブラハムの子孫」のこと?と言われています。

なんとも昼ドラ的な展開ですが、なかなか子どもができなかった正妻サラが、召使ハガラにアブラハムの子を産むように頼んだあとに、自分も妊娠するという…。さらに、後妻ケトラにも子どもが6人もいたと言われています。

この話は、クリスチャンの友達から何度も説明してもらって、ようやく理解できました。この「神の子はだれか?」問題が、その後の宗教観に大きく寄与していった要因でもあるように感じます。

「宗教巡礼の聖地・エルサレム」=旧市街(オールド・シティ)!

エルサレム観光のハイライトは、何といっても旧市街(Old City)です。古代の石壁に囲まれたこのエリアには、ユダヤ教の嘆きの壁、キリスト教の聖墳墓教会、イスラム教の岩のドームなど、重要な宗教施(Old City)

今回の記事では、それぞれの宗教に密接したこれら3つの場所をご紹介していきます!

(1)嘆きの壁(Western Wall)(ユダヤ教)

旧市街で、ユダヤ教徒にとって一番大切な場所=嘆きの壁です。ここで、神への祈りを捧げる人が連日たくさん訪れています。ちなみに礼拝ゾーンは男女別に分かれていますが、最近は時代の流れに沿って「ミックスゾーン」もあるらしいです。

「嘆きの壁」に入場するには、セキュリティチェックを受ける必要があります。また壁の前に行くためには、男性はキッパを着用、女性は露出を避けた服装を心がけるというマナーもあります。

なお、敬虔なユダヤ教徒は「シャバット」には機械類の操作もしないので、彼らのマナーを尊重して金曜・土曜に訪れる際は写真撮影(スマホの使用)もできるだけ控えたいところです。(ほかの曜日に訪れた際に撮影しました)

歴史的背景

嘆きの壁は、西の壁(Western Wall)とも呼ばれ、エルサレムの旧市街にある古代ユダヤ教のエルサレム神殿の構造物の一部です。紀元前20年頃、ヘロデ大王によって拡張された第二神殿は、神殿の丘に建てられました。この神殿は、紀元70年にローマ帝国によって破壊されましたが、その西側の壁が現在の嘆きの壁として残っています。

嘆きの壁は、ローマによる神殿の崩壊後、残された唯一の壁であるため、ユダヤ人にとって非常に重要な場所となりました。この壁は古代イスラエルの宗教的中心地であった神殿の名残として、世界中のユダヤ人が訪れる巡礼地となっています。

宗教的意義

嘆きの壁は、ユダヤ教徒にとって最も神聖な地の一つであり、神に近い場所とされています。祈りの際には、壁に触れたり、その間に紙のメモに書いた祈りを挟んだりする習慣があります。壁はユダヤ教信徒が神(メシア)に訴える場であり、涙を流しながら聖書を読み込む人も見受けられます。

【参照】

(2)聖墳墓教会(Church of Holy Sepulchre) (キリスト教)

イエス・キリストが磔の刑に処されたといわれる場所(ゴルゴダの丘)に建っている(と考えられている)のが、「聖墳墓教会」。イエスのお墓、十字架、イエスの亡骸に香油を注がれた石(大理石板)などがあります。

聖墳墓教会の入口。

入ってすぐのところに、大理石(写真手前、見切れてます)とイエスの壁画があります。イエスが横たえられたと言われる石を熱心になでたり、自分の携行品を置いて神のご加護を祈ったりと、思い思いに祈りを捧げる人がいました。

「ふ~ん、そうなんだ」とスルーしていくのは私くらい…。

磔になったイエスの祭壇。

とても煌びやかです。

この教会内には6つの異なる宗派(ギリシア正教会、ローマ・カトリック教会、エチオピア正教会、アルメニア正教会、コプト正教会、シリア正教会)のそれぞれの礼拝堂や聖堂があるため、同じ「イエス・キリストの聖堂」なのですが、デザインや装飾品が若干異なるテイストのものをいくつも見かけます。

(たくさん写真も撮ったのですが、どれがどれだか…!)

こちらが「イエスの墓」。内部はとても狭くて、3~4人しか入れません。

「お墓」といっても、イエスは亡くなって三日後に復活した言われていますので、厳密には「墓地」ではないような。内部には「天使の礼拝堂」と呼ばれる石の盃があって、それはイエスが復活したときに天使が座った石とされています。

私は聖墳墓教会に二回行きましたが(去年の夏と冬です)、どちらも観光客や巡礼者が全くおらず、ガラガラでした。そして、内部は工事中のところも多くて全て見ることはできませんでした。

イエスの墓の反対側にある、「ギリシア正教会」の殉教聖堂。

旧市街地内は、イエスが有罪判決を受けてからゴルゴタの丘(つまりこの教会)にたどり着くまでに通った道(ヴィア・ドロローサ)を追随することもできます。この道のりの通りに歩く聖地巡礼者も数多くいます。

☆キリスト教関連の教会や修道院

旧市街地には、様々な宗派の「教会」が点在しています。上の写真は「アルメニア正教会」のものです。

ちなみに、聖墳墓教会(キリストの墓)とは別に、「ドーミション・アビー – ハギア・マリア(Dormition Abbey – Hagia Maria)」と呼ばれる「聖母マリアの墓」もあります。

ドイツの「ベネディクト会」に属するカトリック修道院です。

こちらはリニューアルオープンしたばかりで、とても美しい場所でした!

「わーきれいだな~」という感想以上の何かを得るためには、やはり宗教や歴史的背景の知識が欠かせません…。私は不勉強すぎて、「ふ~ん、そうなんだ」の領域から出られていませんが、イスラエルに住み始めて以来、「世界にはこうした宗教観がある」ということを意識し始めたきっかけは、やはり”エルサレム”。それだけの魅力が詰まっています。

続いては、「最後の晩餐の部屋」

「イエス・キリスト」が弟子のユダヤ人に裏切られた、という「最後の晩餐」。The Last Supper Roomもエルサレムにあります。

https://maps.app.goo.gl/dUxL19dvDj6FKxeZ6

ここで最初の家系図に戻りますが、イエス・キリストも、もともとは(民族的に)ユダヤ人です。この「最後の晩餐」も、食事の時期とタイミング的に「過ぎ越しの祭り(ペサハ)」の前後の食事のことを指していて、復活したとされる時期もペサハ期間。

よって、イースター(キリスト復活の日)とペサハは日時が近く、どちらも春分の日後の満月がある月に祝日が設定されています。

このことからも、元々は同じ起源や祝福の習慣を持っていた「ユダヤ教」と「キリスト教」の分離が見て取れます。私の頭の中では、点と点が線に繋がったような気分です!!

日本で暮らしていたときは「パスオーバー」も「イースター」も日常には無関係で全く関心を払っていなかったことも、その宗教や習慣が当たり前の国に暮らしている中で私の学びも増えました。

【参照】

https://www.zion-jpn.or.jp/Balagan-Column/024.html

https://www.sazae.co.jp/journal/i-suta-itu

(3)岩のドーム(The Temple Mount / Dome of the Rock)(イスラム教)

預言者ムハンマドが天使を従えて、天馬にまたがって昇天した「夜の旅」の舞台、そして「ムハンマドの息子・イサクの燔祭(生贄)」にも登場すると言われている「聖なる岩」。

岩のドームは、エルサレムを象徴する建物といっても過言ではないかと思います。その美しさ、圧倒的なたたずまいは、イスラム教徒ではない私が見ても圧倒的でした。

Dung Gateから旧市街に入り、嘆きの壁方面に向かっていくと、岩のドーム入場用のセキュリティゲートがあります。簡単な荷物チェック、時にはIDチェックを経て敷地内に入れます。

ちなみにこのドームの中はムスリム以外は入場禁止措置が取られています。外に客引きのおじさんがいましたが…お金を払えば見学できるのかも?しれません。

↑Dung gateから望む旧市街

外から見学するだけでも、十分にその美しさを堪能できます!

敷地内にある「アル・アクサ―寺院(Al-Aqusa Mosque)」も、ムスリム以外は入場できません。

ムスリム以外の見学者は、入場できる時間も非常に限られています。

Visiting Hours

For non-Muslim visitors, the Temple Mount can be visited Sunday through Thursday:

Summer: April through September: 7:30 – 11:00 am and 1:30 – 2:30 pm

Winter: October through March: 7:30 – 10:30 am and 12:30 – 1:30 pm

Temple Mount is closed to tourists on Fridays, Saturdays, and during Muslim holidays. It can also close without notice.

https://www.earthtrekkers.com/how-to-visit-temple-mount-dome-of-the-rock/

入場無料ですが、開放時間が限られているため注意が必要です。

まとめ:テルアビブとは対照的なエルサレム(旧市街)で感じる異文化の交錯!

さて、今回の記事では「エルサレムでのマスト・ビジット」とも言える、三つの宗教を代表する場所をご紹介しました。

宗教に疎い人も、歴史的背景にあまり興味がない人も、一度訪れてみると、様々な文化と宗教が入り混じっていることを肌で感じられると思います!

かくいう私も、どの宗教にも特別な感情を抱いているわけでもないので、せっかくイスラエルに住んでいるのだからエルサレムにも行ってみよう、というミーハーな気持ちで街歩きを楽しんでいます。

そんなライト層な人は、Ramparts Walks をおすすめします!

旧市街をぐるっと囲んでいる”城壁の上”を歩けるツアーです。昔の守衛が配置されていた「見晴台」から市街地を一望できます。

私はパスオーバー期間中に、無料開放されていたときに行ってみました。普段も25シェケルで登れるようなので、次回はぐるっと一周制覇してみたいです。

近代的な高層ビルが立ち並ぶテルアビブとは、全く異なる雰囲気や情緒を醸し出すエルサレム。次回は新市街地やミュージアムなどについてもご紹介したいと思います!